肝小静脉闭塞症是造血干细胞移植后最危险的并发症之一,传统治疗方法效果有限,死亡率极高。去纤苷钠作为一种具有多靶点作用机制的药物,通过保护内皮细胞和调节纤溶系统,为肝小静脉闭塞症患者提供了有效的治疗选择。本文将从作用机制、临床应用、疗效特点等方面系统介绍去纤苷钠,并通过实际案例展示其在重症肝小静脉闭塞症治疗中的价值。

去纤苷钠的药理作用基于其对血管内皮系统的多效性调节。药物通过增加血栓调节蛋白的表达,增强蛋白C系统的抗凝活性;同时调节组织型纤溶酶原激活物及其抑制物的平衡,促进纤维蛋白溶解;还能减少白细胞粘附和炎症因子释放,减轻微血管炎症反应。这种多重机制协同作用,使其能够有效治疗造血干细胞移植后发生的肝小静脉闭塞症,特别是那些伴有肾功能或呼吸功能受损的重症患者。

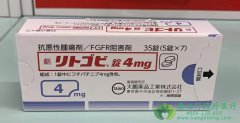

临床实践中,去纤苷钠采用6.25毫克每千克体重的剂量,每6小时静脉输注一次,标准疗程21天。输注速度应控制在每小时不超过2.5毫克每千克体重,以减少低血压风险。常见不良反应包括出血(发生率15-20%),多为轻度黏膜出血;低血压(10-15%),通常与输注速度相关;过敏反应(5%),多表现为皮疹和发热。需要定期监测凝血功能、肝肾功能和血流动力学参数,确保用药安全。

疗效数据显示,在关键临床试验中,去纤苷钠治疗重度肝小静脉闭塞症的第100天生存率为38%,完全缓解率44%。长期随访显示,生存患者中80%完全康复,15%遗留轻度肝功能异常,仅5%需要长期医疗支持。与历史对照相比,去纤苷钠将重症肝小静脉闭塞症的死亡率降低30%,并将中位生存时间从18天延长至31天。这些数据表明去纤苷钠能显著改善重症患者的预后。

与其他治疗选择相比,去纤苷钠提供独特优势。传统支持治疗仅能延缓病情进展,无法逆转病理过程。其他抗凝药物如肝素出血风险较高。去纤苷钠的优势在于其多靶点作用机制和相对可控的安全性,治疗相关严重出血发生率约8%,多数可通过干预措施管理。然而,去纤苷钠需要静脉给药且疗程较长,这增加了治疗复杂性和医疗成本。

临床案例证明了去纤苷钠的实际效果。一位35岁重型再生障碍性贫血患者,异基因移植后发生重症肝小静脉闭塞症,出现腹水、黄疸和急性肾损伤。去纤苷钠治疗10天后尿量增加,15天时黄疸开始消退,21天时肝肾功能明显改善。治疗期间出现鼻出血,经局部处理和剂量调整后控制。持续治疗28天,患者成功脱离危险,肝功能逐渐恢复。这个案例显示去纤苷钠在危重患者中的救治能力。

去纤苷钠作为肝小静脉闭塞症治疗的重要进展,以其明确疗效和多靶点作用机制,为患者提供了生存希望。随着治疗经验的丰富,去纤苷钠将继续改善重症患者的治疗结局。如有需要,请咨询康必行海外医疗医学顾问:4006-130-650或扫码添加下方微信,我们将竭诚为您服务!

更多药品详情请访问 去纤苷钠 https://www.kangbixing.com/drug/qqgn/

添加康必行顾问,想问就问

添加康必行顾问,想问就问