慢性免疫性血小板减少症是一种获得性自身免疫性疾病,其特征为血小板破坏增加和生成不足,导致出血风险升高。艾曲波帕作为小分子口服促血小板生成素受体激动剂,通过刺激骨髓中的巨核细胞增殖和分化,促进血小板生成。其作用机制与内源性促血小板生成素相似,但结合位点不同,艾曲波帕与促血小板生成素受体的跨膜结构域结合,激活JAK-STAT信号通路,从而增加血小板的产生。这种作用机制不依赖于免疫调节,而是直接针对血小板生成不足这一病理生理环节,为慢性免疫性血小板减少症的治疗提供了新的途径。

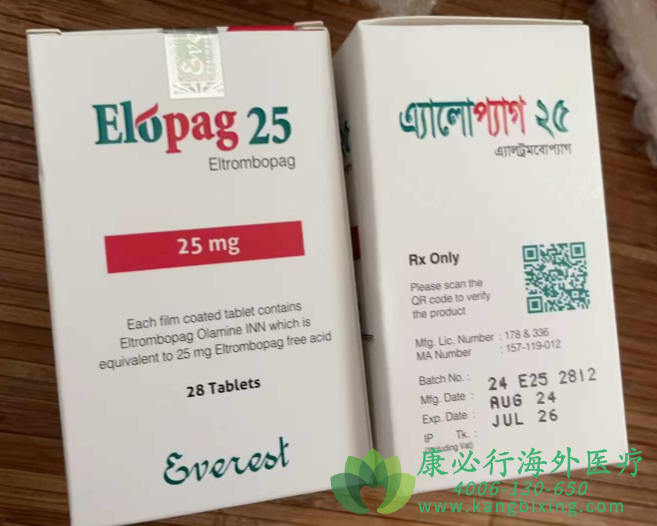

艾曲波帕适用于对糖皮质激素、免疫球蛋白或脾切除术疗效不佳的慢性免疫性血小板减少症成人患者,这些患者通常血小板计数低于30×10^9/L并伴有出血风险。该药物为口服片剂,推荐起始剂量为每日一次50毫克,对东亚裔患者或中度至重度肝功能不全患者,推荐起始剂量为每日一次25毫克。服药时机有特殊要求,需在餐前至少1小时或餐后2小时服用,且不应与含多价阳离子的食物或药物同服,以免影响吸收。治疗期间需根据血小板计数调整剂量,目标是将血小板计数维持在50×10^9/L以上,以减少出血风险。最大剂量不应超过每日75毫克。常见不良反应包括头痛、恶心、腹泻、肝功能异常等,多数症状轻微且可逆。

关键临床试验数据显示,在慢性免疫性血小板减少症患者中,艾曲波帕治疗两周后即可观察到血小板计数显著上升,治疗六周时,有59%的患者血小板计数达到50×10^9/L以上,而安慰剂组这一比例仅为16%。长期治疗研究显示,艾曲波帕可持续维持血小板计数在安全水平,治疗六个月时,有79%的患者无需救援治疗,治疗一年时这一比例仍保持在73%。在减少出血事件方面,艾曲波帕组患者的世界卫生组织2级及以上出血事件发生率显著低于安慰剂组。一个典型临床案例是一位42岁慢性免疫性血小板减少症女性患者,既往对糖皮质激素和免疫球蛋白治疗反应不佳,血小板计数长期维持在15-20×10^9/L,伴有皮肤紫癜和牙龈出血。开始艾曲波帕25毫克每日一次治疗两周后,血小板计数升至45×10^9/L,治疗四周时调整剂量至50毫克每日一次,血小板计数稳定在80×10^9/L左右,出血症状完全消失。治疗期间出现轻度头痛,两周后自行缓解,肝功能监测指标始终在正常范围内。

与传统的糖皮质激素和免疫球蛋白相比,艾曲波帕的优势在于其特异性的作用机制和口服给药的便利性。糖皮质激素虽然有效,但长期使用会导致诸多副作用,免疫球蛋白则需静脉给药且作用短暂。艾曲波帕通过直接刺激血小板生成,为患者提供了可长期使用的维持治疗方案。与其他促血小板生成素受体激动剂如罗米司亭相比,艾曲波帕是口服制剂,避免了皮下注射的不便,提高了患者的生活质量。需要特别关注的是,艾曲波帕可能引起肝毒性,治疗期间需定期监测肝功能,还有潜在的血栓形成风险,尤其对于已有血栓形成危险因素的患者需谨慎使用。艾曲波帕的出现为慢性免疫性血小板减少症患者提供了重要的治疗选择,其口服给药方式和可预测的疗效使其特别适合长期疾病管理。随着临床经验的积累,艾曲波帕在特殊人群如儿童患者和妊娠期患者中的应用价值也在不断探索中,有望为更广泛的患者群体提供个体化治疗方案。

如有需要,请咨询康必行海外医疗医学顾问:4006-130-650或扫码添加下方微信,我们将竭诚为您服务!

更多药品详情请访问 艾曲波帕 https://www.kangbixing.com/bxyw/aqbp/

添加康必行顾问,想问就问

添加康必行顾问,想问就问