癌症治疗的难点在于“耐药”——肿瘤会通过基因突变或激活旁路通路,逃避药物攻击。对于FGFR2突变的胆管癌患者,这一问题更棘手:部分患者使用一代FGFR抑制剂后,短短数月就出现进展,而英菲格拉替尼的设计恰好针对这一“逃逸路线”,为后续治疗保留了希望。

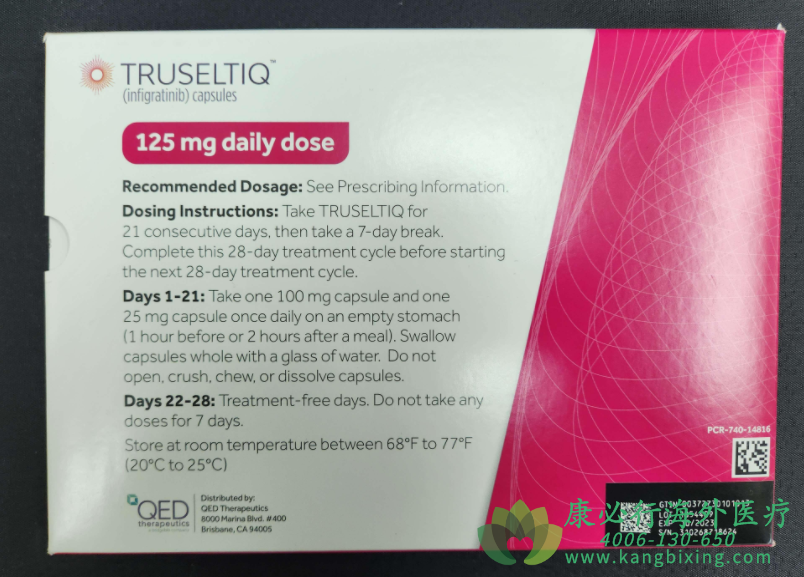

英菲格拉替尼抗耐药机制源于两点:一是对常见一代耐药突变(如FGFR2 V564F)仍保持高活性,不会因基因二次突变失效;二是优化分子结构,减少脱靶效应,避免激活旁路通路(如EGFR)。临床中,它适用于两类人群:一是未接受过FGFR抑制剂治疗的FGFR2突变患者,二是部分一代药耐药后仍依赖FGFR通路的患者。推荐剂量与常规一致,每日125mg口服,管理简单。

功能药效上,关键研究对比了英菲格拉替尼与其他药物的差异:针对一代抑制剂耐药的患者,英菲格拉替尼的ORR达18%,中位PFS2.8个月,而部分其他药物的ORR不足10%、PFS仅1.5个月。这意味着,即便对一代药耐药,英菲格拉替尼仍能控制疾病。实际案例中,62岁的陈先生确诊肝外胆管癌,FGFR2-KIAA1598融合,一线化疗失败后用某一代FGFR抑制剂,4个月出现肝内新病灶。换用英菲格拉替尼后,新发病灶稳定,肺转移灶缩小20%,血清FGFR配体水平下降,提示药物仍在起效。他的医生说:“英菲格拉替尼覆盖了耐药突变,让部分患者避免了‘无药可用’。”

与传统单药相比,英菲格拉替尼的价值在于“延续疗效”——不是简单换药,而是针对耐药机制优化,为患者争取更长治疗时间。对于FGFR2突变胆管癌患者,耐药曾是“终点”,如今它让终点更远。未来联合MEK抑制剂等方案,或能进一步阻断旁路,让耐药不再成为“绝路”。要特别关注的是,英菲格拉替尼可能引起严重的视网膜色素上皮脱离,治疗前需进行基线眼科检查。英菲格拉替尼的出现为携带成纤维细胞生长因子受体突变的胆管癌患者提供了重要的治疗选择,其靶向作用机制为精准医疗提供了新的实践范例。随着临床经验的积累,英菲格拉替尼在联合治疗和特殊人群中的应用价值将进一步明确,为胆管癌的个体化治疗提供更多可能性。如有需要,请咨询康必行海外医疗医学顾问:4006-130-650或扫码添加下方微信,我们将竭诚为您服务!

添加康必行顾问,想问就问

添加康必行顾问,想问就问