在肺癌治疗领域,不断涌现的新型药物为患者带来了更多生存的希望。劳拉替尼(Lorlatinib)作为一种第三代ALK(间变性淋巴瘤激酶)和ROS1抑制剂,在近年来备受关注,它在特定肺癌的治疗中展现出了独特的优势和显著的疗效。

肺癌是全球范围内发病率和死亡率极高的恶性肿瘤。其中,非小细胞肺癌(NSCLC)占比约85%,ALK阳性的非小细胞肺癌又是其中具有独特分子特征的亚型,约3%-7%的肺腺癌患者会出现ALK基因突变。对于这部分患者而言,ALK抑制剂的出现极大地改变了治疗格局。从2011年第一代ALK靶向药克唑替尼获批,到第二代的塞瑞替尼、阿来替尼、布加替尼相继问世,这些药物显著延长了患者的生存期。然而,耐药问题始终是阻碍长期疗效的一大难题。耐药机制包括ALK激酶结构域内的二次突变、ALK融合基因拷贝数扩增、旁路或下游途径的激活,以及向小细胞肺癌转化等。劳拉替尼正是在这样的背景下应运而生,用于克服前几代ALK抑制剂耐药的困境。

劳拉替尼的作用机制较为复杂且精准。它主要通过抑制ALK和ROS1蛋白的异常活性,来阻断肿瘤细胞的生长信号传导通路,从而抑制肿瘤细胞的增殖和存活。更为重要的是,它具有高效穿透血脑屏障的能力,这对于肺癌常见的脑转移患者来说意义重大。脑转移在肺癌患者中十分常见且治疗棘手,而劳拉替尼能够对脑部转移瘤产生直接的治疗效果,有效控制颅内病灶,这是其区别于其他ALK抑制剂的一大亮点。

在适应症方面,劳拉替尼主要用于治疗ALK阳性的转移性非小细胞肺癌患者。具体适用于经过克唑替尼及至少一种其他ALK抑制剂治疗后仍出现进展的患者,或在接受阿来替尼或色瑞替尼作为一线治疗后出现病情进展的患者。也就是说,当患者对之前的ALK抑制剂产生耐药后,劳拉替尼成为了重要的后续治疗选择。同时,劳拉替尼对某些ROS1阳性NSCLC也具有一定活性,不过在ROS1阳性人群中的使用,需依据具体国家和地区的药品注册情况来确定。

从临床试验数据来看,劳拉替尼展现出了令人鼓舞的疗效。在一项针对ALK抑制剂治疗后ALK阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的2期临床试验中,研究人员对劳拉替尼单药治疗的疗效和安全性进行了评估。该试验分为两个队列,队列1是仅使用克唑替尼后疾病进展的患者,队列2是使用除克唑替尼外的一种ALK抑制剂后疾病进展的患者。结果显示,在可评估疗效的患者中,劳拉替尼治疗展现出了客观缓解,为患者带来了疾病控制的希望。此外,在全球性、随机、3期CROWN试验中,劳拉替尼相比克唑替尼显著延长了未经治疗的晚期ALK阳性NSCLC患者的无进展生存期,这进一步证实了其在一线治疗及延缓疾病进展方面的优势。

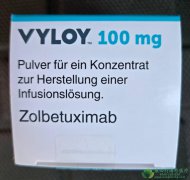

在用法用量上,劳拉替尼推荐的标准剂量为每日一次,每次100mg,口服给药。患者应尽量每天在相同时间服药,药物可在空腹或餐后服用,不受进食影响。不过,由于药物主要通过肝脏代谢,所以在用药时需特别注意药物间的相互作用。例如,CYP3A酶强诱导剂可能会降低药物血药浓度,而CYP3A酶强抑制剂则可能升高血药浓度,引发毒性反应。因此,在使用劳拉替尼前,医生需要详细评估患者的用药史,避免药物相互作用带来不良影响。

当然,如同其他药物一样,劳拉替尼在使用过程中也可能出现一些不良反应。常见的不良反应包括高胆固醇、高甘油三酯、外周水肿、认知障碍、情绪变化、体重增加、疲劳及心率异常等。尤其需要关注的是,该药可能引起中枢神经系统相关副作用,如记忆力减退、语言困难、情绪低落等。因此,在治疗过程中需要定期评估患者的神经状态。此外,还需警惕肝功能异常及肺毒性问题,若患者出现呼吸困难或干咳等症状,应考虑是否为间质性肺病征兆,并及时进行处理。对于孕妇或哺乳期妇女,应绝对避免使用劳拉替尼,因为其可能对胎儿或婴儿造成潜在风险。男性患者在用药期间及停药后至少3个月内,也需采取有效避孕措施,以防药物对精子造成潜在影响。对于合并精神疾病史或正在服用其他影响中枢神经系统药物的患者,在使用劳拉替尼时应格外小心,并在治疗过程中加强监测。

总体而言,劳拉替尼作为一款针对ALK阳性非小细胞肺癌的第三代靶向药,凭借其独特的作用机制、良好的疗效以及可管理的不良反应,在治疗耐药病例、控制脑转移方面具有不可替代的优势。它为ALK阳性肺癌患者带来了新的治疗选择和更好的生存希望。随着研究的不断深入和临床应用的逐渐增多,相信劳拉替尼将在肺癌治疗领域发挥更为重要的作用,为更多患者带来福音。同时,医生在临床使用时应紧密结合患者具体病情与既往治疗史进行综合评估,并密切监测不良反应,以实现最佳治疗效果与患者安全的平衡。如有需要,请咨询康必行海外医疗医学顾问:4006-130-650或扫码添加下方微信,我们将竭诚为您服务!点击拓展阅读:劳拉替尼/洛拉替尼(LORLATINIB)为ALK阳性和ROS1阳性NSCLC患者带来新选择

添加康必行顾问,想问就问

添加康必行顾问,想问就问